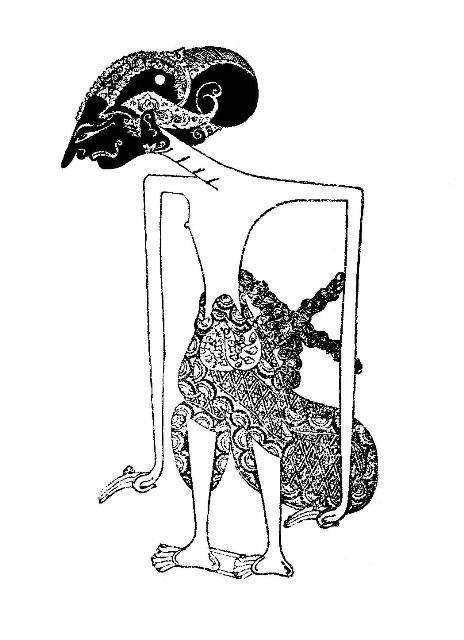

yudhistira adalah sulung Pandawa. Putra Raja Hastinapura Pandu Dewanata dengan permaisuri Dewi Kunti, putri kerajaan Mandura. Memiliki nama kecil Samiaji. Dari kecil banyak mendapat ilmu kautaman dari ayahnya, Pandu. Sejak kecil Samiaji belajar begitu banyak naskah-naskah kuno pustaka negri Hastinapura. Perjalanan batin dan pencarian makna kehidupan baginya, sudah dimulai sejak usia masih kanak-kanak. Sementara adik-adiknya lebih tertarik kepada ilmu kanuragan dan menggembleng diri mereka sehingga sakti mandraguna, Samiaji justru memperdalam ilmu kautaman. Kesaktiannya hanya sebatas kesaktian rata-rata seorang ksatria. Kepandaiannya memanah dan bermain pedang tidak begitu istimewa. Tapi pemahamannya akan berserah diri sebagai makhluk ciptaan Sang Pencipta, membuat segala pikiran, ucapan dan perilakunya seakan sejalan dengan kehendak alam.

yudhistira adalah sulung Pandawa. Putra Raja Hastinapura Pandu Dewanata dengan permaisuri Dewi Kunti, putri kerajaan Mandura. Memiliki nama kecil Samiaji. Dari kecil banyak mendapat ilmu kautaman dari ayahnya, Pandu. Sejak kecil Samiaji belajar begitu banyak naskah-naskah kuno pustaka negri Hastinapura. Perjalanan batin dan pencarian makna kehidupan baginya, sudah dimulai sejak usia masih kanak-kanak. Sementara adik-adiknya lebih tertarik kepada ilmu kanuragan dan menggembleng diri mereka sehingga sakti mandraguna, Samiaji justru memperdalam ilmu kautaman. Kesaktiannya hanya sebatas kesaktian rata-rata seorang ksatria. Kepandaiannya memanah dan bermain pedang tidak begitu istimewa. Tapi pemahamannya akan berserah diri sebagai makhluk ciptaan Sang Pencipta, membuat segala pikiran, ucapan dan perilakunya seakan sejalan dengan kehendak alam.

Dari sisi tafsir kisah Dunia Wayang secara kejawen, Samiaji dikenal memiliki pemahaman yang begitu dalam akan makna ‘ngelmu suwung’. Dalam terminologi Jawa, ‘suwung’ berarti sebuah rumah yang kosong. Tidak hanya kosong ditinggal penghuninya, tapi juga kosong dari perabot dan segala macam isi rumah. Ngelmu Suwung, adalah pengertian dimana sang empunya bisa membawa diri pada pemahaman hidup bahwa dirinya tidak punya apa-apa, karena pada dasarnya segala yang ada dan merasa dipunyai, secara hakiki, adalah milik Sang Pencipta.

Sehingga sesuai analogi sebuah rumah kosong tadi, tempat kediaman yang ‘suwung’ akan selalu bisa dan dengan mudah diisi dengan segala macam hal. Rumah suwung akan lebih mudah menampung lebih banyak orang, rumah suwung akan terlihat lebih mudah bila dibutuhkan untuk mengatur alat-alat rumah tangga. Dilain pihak bila saja ada orang yang berniat jahat, akan merampok, mencuri atau mengambil menguras isi rumah suwung, ketika memasuki rumah maka sang jahat akan kecele karena mendapati bahwa apa yang akan diambil tidak ada sama sekali.

‘Ngelmu Suwung’ membawa pengertian, bila saja ada orang yang mengambil semua hal yang ada pada diri, maka si empunya tak akan pernah merasa kehilangan, karena pada dasarnya yang ada pada dirinya hanya sementara dan bukan miliknya secara mutlak. Pada saat yang sama si ‘ngelmu suwung’ akan selalu mengisi dirinya dengan segala macam rahasia alam, dan tak pernah merasa dirinya penuh akan proses pembelajaran. Gambaran ‘ngelmu suwung’ ini pertama diselami dalam kisahnya, oleh Pandu, kemudian diajarkan kepada Samiaji, dan justru oleh Samiaji, makna ilmu ini semakin didalami, dan hanya dialah satu-satunya yang bisa memaknai begitu dalam dan mengamalkan ilmu ini secara sempurna.

Kemudian ketika kisah Dunia Wayang mengalami gubahan oleh para Wali. Samiaji muda ini dikisahkan mendapat pusaka bernama Kalimasada. Yang dimaksudkan menjadi sebuah simbol Kalimat Syahadat. Kalimasada adalah akronim dari Kalimat Syahadat. Sebuah pusaka yang dikisahkan tidak berwujud benda, tapi berwujud ilmu yang merasuk tidak hanya dalam pikiran, tapi teresapi sampai ke dalam hati dan nurani yang paling dalam. Sebuah keikhlasan yang berawal dari sikap tawadlu’ pada tingkat pemahaman yang tinggi. Banyak kejadian dalam hidup Samiaji, atau ketika dia sudah menjadi raja di Amarta, dan juga ketika menjadi raja di Hastinapura paska perang besar Baratayudha, yang sebenarnya bila diurai secara dalam bukanlah sesuatu yang serba kebetulan. Sebagian orang melihat bahwa kejadian-kejadian itu adalah sebuah imbas dari kekuatan pikiran dan hati yang luar biasa dari pengamalan Kalimasada.

Samiaji dilahirkan di istana Hastinapura. Tapi tidak seperti kebanyakan putra mahkota istana yang justru menghamburkan waktunya pada kesenangan dan memanjakan diri pada kehidupan istana, Samiaji lebih banyak menyendiri, merenung, membaca dan berdiskusi tentang makna kehidupan dengan ayahnya Pandu, atau dengan para seorang sesepuh Hastina, Bisma Dewabrata misalnya, dan beberapa resi dan begawan Hastinapura.

Sampai kemudian cobaan hidupnya dimulai. Sebuah proses pembelajaran yang tidak hanya dari nasehat atau bacaan, tapi juga gemblengan nyata atas perjalanan hidup yang menimpa dirinya. Berawal dari berita kematian ayahnya Pandu, yang dibunuh oleh bangsa Dewa hanya karena kesalahpahaman dan sebuah kecelakaan.

Cobaan yang kedua adalah ketika para sesepuh Hastinapura meragukan kemampuannya yang memang masih beranjak dewasa, untuk menggantikan mendiang ayahnya duduk di singgasana Hastinapura. Bisma yang seharusnya paling berhak atas singgasana Hastinapura, tetap pada sumpahnya yang tidak akan pernah duduk di tahta apa pun yang terjadi, sementara Arya Widura, sang penasihat agung sekaligus adik Pandu lain ibu, tidaklah memiliki garis keturunan langsung di kerabat kerajaan. Kesepakatan sesepuh kemudian memanggil kembali Destarastra, kakak Pandu yang buta, untuk pulang dari pengasingannya di Gajahoya bersama seratus anaknya, para Kurawa.

Cobaan yang ketiga datang ketika saudara sepupu Samiaji, para Kurawa seratus itu datang ke istana dan tidak memiliki tata krama layaknya seorang keturunan raja. Mereka justru semakin menekan dan meminggirkan peran Samiaji di istana Hastinapura. Destarastra yang ternyata datang semakin terlihat kondisi fisiknya tidak mampu sekedar membawa dirinya duduk di singgasana, justru perannya semakin didominasi oleh sang anak sulung Duryudana, yang oleh hasutan pamannya, Sangkuni, secara halus mengambil alih kursi kekuasaan di negri itu. Bisma dan Arya Widura yang semula mengambil posisi membantu Destarastra yang buta dalam memerintah negri, justru, oleh Duryudana dibuat seperti harimau ompong. Mereka tetap diberi keistimewaan di istana, tapi kekuasaan dan pengaruhnya perlahan dibatasi. Arya Widura hanya sekedar sebagai penasihat setelah Sangkuni, sementara Bisma yang seharusnya menjadi pimpinan tertinggi panglima perang negri Hastinapura, digeser menjadi ‘hanya’ sekedar penasihat, sementara panglima diserahkan kepada anak muda cakap yang kesaktiannya dikagumi Duryudana. Seorang anak muda bernama Karna, yang kemudian memang tahu berterima kasih dan selalu berdiri di belakang Duryudana.

Samiaji semakin terkucilkan di istananya sendiri.

Cobaan keempat adalah peristiwa yang membuat miris hati. Yaitu peristiwa Bale Sagalagala. Pengaruh Sangkuni terhadap Duryudana ternyata mampu membuatnya buta hati sehingga bisa memerintahkan muslihat untuk menjebak saudaranya sendiri di sebuah bale-bale dan membakarnya di saat mereka terlelap. Beruntung Pandawa dapat selamat dan menyusuri dasar bumi, hidup di negri Sapta Pratala, jauh di kedalaman perut Jagad Wayang. Hmm,.. beruntung? Sebagian orang berpendapat bahwa hal itu bukanlah keberuntungan! Disana ada peran amalan kesaktian Samiaji, yang pada tingkat kepasrahan tinggi, justru hal-hal yang diinginkan bisa terwujud, sekalipun hal itu merupakan sesuatu yang tak mungkin. Semua terkejut, ketika beberapa tahun kemudian mereka kembali lagi ke istana Hastinapura.

Cobaan keempat, semakin berat. Samiaji ditipu daya melalui sebuah permainan dadu. Mengapa Samiaji mau? Tak lebih dalam upayanya juga untuk mendidik saudara-saudaranya akan sikap ksatria. Sehingga diapun harus memberi contoh ketika dia kalah harus melakukan konsekuensi kekalahan atas kesepakatan bersama. Walaupun kekalahan itu sebenarnya karena kecurangan-kecurangan. Kekalahan yang mengharuskan Pandawa terusir dari istana dan hidup di hutan Wanamarta. Hutan yang terkenal angker dihuni Bangsa Jin dan Bangsa Raksasa primitif pemakan manusia.

Kisah kehidupan dan keprihatinan mereka bertahun-tahun di tengah hutan angker adalah cobaan kelima. Cobaan, kesabaran dan kepasrahan Yudhistira yang juga memimpin adik-adiknya Pandawa, untuk senantiasa sabar dan percaya bahwa pasti ada hikmah dibalik itu semua. Dan betul, bangsa Jin penguasa hutan Wanamarta menyerahkan begitu saja kekuasaan mereka berabad-abad. Termasuk istana jin itu disulap menjadi kasat mata, menjadi istana gemerlap nan megah. Seorang raja Jin bernama Yudhistira, terkesima oleh sorot mata Samiaji, kembali terbukti wujud kesaktian Kalimasada. Raja Jin yang kemudian menempuh jalan kematian menjelma menjadi mahkota raja yang selalu dipakai Samiaji. Samiaji pun menobatkan diri menjadi raja Amarta, negri bekas wilayah hutan Wanamarta, dengan gelar Prabu Yudhistira, demi penghormatannya terhadap raja Jin terdahulu yang bernama demikian.

Cobaan keenam adalah ketika lagi-lagi Kurawa, yang mengetahui istana Amarta begitu megah, dihinggapi rasa iri. Karena dari kurun sejarahnya, sebenarnya wilayah hutan Wanamarta masih termasuk wilayah Hastinapura, hanya karena hutan itu begitu angker dan tidak dihuni Bangsa Manusia, maka wilayah itu terbengkalai tidak tersentuh pengelolaannya dari istana Hastinapura. Namun ketika Wanamarta menjadi wilayah Amarta yang kemudian tumbuh, dan banyak orang pindah ke sana dan semakin makmur, maka Duryudana pun mengungkit kepemilikannya atas wilayah Amarta.

Tapi keinginannya itu di tutupi dengan seolah mengundang Pandawa untuk silaturahmi di istana Hastinapura. Mereka pun diajak bermain dadu kembali. Yudhistira menerima dengan syarat bila dia kalah, maka selama tiga belas tahun harus pergi dari istana Amarta dan tidak boleh kepergok Kurawa, atau mereka harus mengulangi waktu tigabelas tahun itu dari awal kembali, sementara bila Duryudana yang kalah, dia dan seratus Kurawa akan pergi dari Hastinapura. Mengapa Yudhistira menerima kembali permainan dadu itu, setelah berulangkali diingatkan adik-adiknya akan tipu muslihat Kurawa kedua kalinya? Inilah yang menarik! Untuk kembali mendapatkan haknya atas negri Hastinapura adalah tetap menjadi perjuangan utamanya, dan itu ingin dilakukan dengan cara damai. Sebuah proses panjang yang harus ditempuh melalui upaya pembelajaran terhadap kakak-kakaknya para Kurawa. Salah satu proses pembelajaran yang memberi contoh akan sikap kejujuran dan integritas yang tinggi. Yudhistira seperti ingin memperlihatkan kepada para saudaranya bahwa bila saja dia kalah, dia tetap akan melakukan semua hal sesuai kesepakatan. Sesuatu hal yang tidak begitu penting bagi Kurawa, yang selama hidup mereka selalu mengingkari kesepakatan dan janji yang mereka ucap sendiri. Dan benar, Yudhistira pun kembali kalah, dan mereka harus melaksanakan janjinya. Tidak hanya itu, saat kekalahan Pandawa, Drupadi juga tak luput dari pelecehan yang didapat dari Dursasana. Salah satu Kurawa yang liar dan memiliki keterbatasan mental itu menarik kain Drupadi dan berusaha menelanjanginya. Aneh!! Kain itu tak kunjung habis! Sampai Dursasana pingsan kelelahan menarik, kain itu menggunung hampir memenuhi ruangan, tak kunjung habis juga. Satu lagi kehebatan ilmu Kalimasada. Saat kejadian Yudhistira hanya diam tertunduk sambil menahan adik-adiknya yang emosi menyaksikan itu. Seolah pasrah, tapi kepasrahan yang menyebabkan apapun kehendaknya terlaksana. Termasuk menyelamatkan Drupadi dari rasa malu, tanpa Yudhistira sedikitpun beranjak dari tempat berdirinya.

Tigabelas tahun mereka bersembunyi dan menyamar adalah cobaan ketujuh yang harus Yudhistira dan saudara-saudaranya hadapi. Mereka menyamar di negri Wirata. Yudhistira seorang raja besar Amarta, menjalani hidup sebagai seorang pustaka di kerajaan Wirata, dan berganti nama Wijakangka. Sementara istrinya Drupadi, juga hidup di istana sebagai juru masak dengan panggilan Genduk Salindri. Bratasena adiknya mengasingkan diri di pinggiran negri Wirata sebagai seorang jagal bernama Bilawa. Sementara Arjuna menyaru sebagai seorang guru tari yang pesolek seperti perempuan, bernama Kandi Wrehatnala. Dan si kembar Nakula dan Sadewa menjadi seorang prajurit di kepatihan Wirata bernama Pinten dan Tangsen. Dengan kesabaran cobaan ini bisa dilalui, dan mereka kembali ke Amarta.

Yudhistira kembali mencoba mengingatkan Duryudana dengan cara yang halus, yaitu menawarkan penyelesaian sengketa Hastinapura dengan membagi dua negri, untuk Pandawa dan Kurawa. Yudhistira meminta Kresna, raja Dwarawati sebagai duta untuk maksud ini, datang ke istana Hastinapura. Kedatangan Kresna yang justru dilecehkan dan dijawab Duryudana dengan sebuah tantangan genderang perang. Ketika berita tantangan Duryudana sampai di telinga Yudhistira, hal ini menjadi cobaan ke delapan. Hari-hari yang panjang kembali menggayut di hati dan pikiran Yudhistira ketika harus menerima atau mendiamkan saja tantangan Duryudana. Menerima berarti dia akan bertempur melawan saudara-saudaranya sendiri, serta para sesepuh yang dihormatinya. Dilain pihak bila mendiamkan tantangan itu justru akan meninggalkan coretan kisah yang buruk bagi sejarah umat manusia, dimana tantangan dari sebuah kedzaliman dibiarkan saja. Ketika Yudhistira kemudian menimbang kekuatan, dan memiliki kemungkinan yang lebih besar di tengah pertempuran medan laga Kurusetra, maka segera dia memutuskan menerima tantangan itu dan mengangkat Kresna sebagai penasehat perang dan Gatotkaca sebagai panglima pimpinan tertinggi pasukan pihak Pandawa sekaligus penjaga wilayah Kurusetra dari segala bentuk kecurangan-kecurangan dan kemungkinan pihak-pihak lain yang akan memanfaatkan keadaan.

Dan perang itu dimenangkan oleh pihak Pandawa, dengan korban yang begitu banyak di kedua belah pihak. Orang-orang yang mereka hormati juga mati di medan pertempuran. Perjalanan Yudhistira memasuki negri Hastinapura dan memulai awal-awal pemerintahan menggabungkan kedua negri Amarta dan Hastinapura juga menjadi cobaannya yang ke sembilan. Yudhistira sendiri yang meminta agar tak ada sorak sorai kemenangan ketika memasuki ibukota Hastinapura. Yudhistira mengajak semua pihak untuk prihatin, mengapa perang sampai terjadi, dan meminta semua untuk belajar dari peristiwa tersebut, dan mencoba melupakan permusuhan yang terjadi antara penduduk Amarta dan Hastinapura.

Cobaan-cobaan yang dialami Yudhistira seperti layaknya badai dalam perjalanan kehidupannya. Tapi justru badai-badai itu yang membuatnya semakin dapat berdiri kokoh. Apa pun bentuk cobaannya, Yudhistira tetap pada prinsip-prinsipnya. Untuk mewujudkan penyelesaian sengketa tanpa kekerasan. Menawarkan proses pembelajaran untuk membuka dialog kepada siapa pun yang bertikai. Keputusan tantangan perang hanya diambil sebagai jalan paling akhir ketika pihak lawan benar-benar menantang secara terbuka kepadanya.

Sepanjang perang Baratayudha pun, walaupun Yudhistira tak pernah memalingkan satu haripun peristiwa di medan laga, tapi hanya sekali dia benar-benar membawa senjata dan membunuh musuhnya, itupun atas permintaan sang lawan sendiri, yaitu ketika melawan raja Mandraka, Prabu Salya. Dan ketika Salya berhasil dibunuhnya, justru Yudhistira yang paling sibuk mengurus jenazah Salya. Sebuah bukti yang ingin diperlihatkan kepada semua orang bahwa peperangan sebenarnya bukan jalan yang disenanginya.

Kebetulan Yudhistira memimpin, baik dirinya, sebagai pemimpin bagi saudara-saudaranya Pandawa, juga bagi orang-orang disekitarnya dan rakyatnya, pada suasana pertempuran, dari pertempuran dingin yang begitu panjang, sampai pertempuran terbuka di medan perang Kurusetra, dan pertempuran dalam batinnya ketika dia harus membangun negri Hastinapura dan menghadapi para musuh-musuhnya yang ditawan, ditengah desakan orang-orang dipihaknya, agar menghukum mereka. Dan gambaran pendekatan saya, Yudhistira adalah seorang pemimpin sebuah pertempuran dalam keheningan. Seolah memimpin pertempuran tanpa perlawanan terhadap pertempuran itu sendiri. Dan dia menghadapi hal ini justru berhadapan dengan dua pihak, yang pertama musuhnya yang jelas-jelas membuka perlawanan dengannya, dan upaya menenangkan orang-orang disekitarnya, terutama saudaranya sendiri Bima dan Arjuna, yang setiap saat merasa tidak sabar ingin segera membuka peperangan dengan Kurawa, setiap mereka menerima kedzaliman dari Kurawa.

Kisah ini, mungkin bisa saya dekati dengan sejarah kehidupan orang-orang semacam Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela. Kedua orang yang memiliki prinsip yang begitu kuat yang mampu menahan dirinya untuk tetap konsisten melakukan pertempuran tanpa peperangan. Mahatma Gandhi dengan gerakan Satya Graha –membela kebenaran-, Swadesi –dengan kekuatan dan kemampuan sendiri- dan Ahimsa –tanpa kekerasan- dalam melawan penjajahan Inggris. Sementara Nelson Mandela melawan politik apartheid dengan keheningan di balik penjara di negrinya sendiri.

Saya pernah membaca kisah seorang Nelson Mandela, ketika dia berada di sebuah penjara di sebuah negri –negrinya sendiri- yang menganut paham membedakan ras, sementara sipir penjaranya adalah seorang kulit putih. Mandela sering mendapat perlakuan-perlakuan yang bahkan sampai hal-hal yang sangat merendahkan harga dirinya sebagai seorang manusia.

Ketika perjuangannya menghapus politik Apartheid di Afrika Selatan menemukan hasilnya, kebijakan negara yang membeda-bedakan ras dihapuskan, yang tak berapa lama kemudian Nelson keluar penjara. Pemilu pertama yang dilandasi persamaan hak semua ras itu akhirnya memilihnya sebagai presiden pertama Afrika Selatan paska pemerintahan Apartheid.

Apa yang dilakukan kemudian? Suatu malam di istana negara dia mengundang semua sipir penjara tempatnya dulu pernah disekap. Menjamunya dalam sebuah perjamuan mewah makan malam, dan disitu Nelson menyampaikan bahwa dia telah memaafkan semua orang yang hadir disitu atas apa saja yang dialaminya ketika di penjara. Bahkan ketika para sipir yang tertunduk malu itu belum juga secara terbuka dan berani meminta maaf kepada sang presiden.

Terus terang ketika saya membaca kisah Mandela ini, ingatan saya langsung menuju kepada watak dan perilaku seorang Yudhistira. Dan entah kebetulan atau apa, kisah yang menimpa anak mereka pun mirip. Kesibukan hati dan pikiran mereka dalam mewujudkan tujuan hidupnya, sampai membuat mereka luput memperhatikan anak-anak mereka. Nelson Mandela yang harus menerima kematian anaknya yang terkena penyakit AIDS, sementara kisah Pancawala, anak Yudhistira, sepanjang hidupnya sakit-sakitan karena sebuah peristiwa yang mungkin disebabkan karena Yudhistira meninggalkannya terlalu lama.

8 Oktober 2011

Pitoyo Amrih data base.